第34回 R(+)-αリポ酸の溶解性と抗酸化活性に与えるCD包接の影響

背景

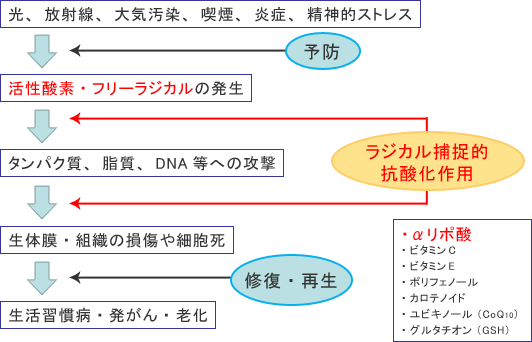

αリポ酸の抗酸化作用

1959年に、Rosenbergらはリポ酸を投与することによって、ビタミンC欠乏モルモットの壊血病の症状が改善されたことやビタミンEを欠いた食事を与えたラットのビタミンE欠乏症の予防ができることを報告している1)。

その後、糖尿病性神経障害(diabete neuropathy)2)やいくつかの神経疾患の改善3,4)にリポ酸の投与が効果的であるという報告がなされ、これらの疾病とフリーラジカルとの関連から、リポ酸の抗酸化作用が注目されるようになった。

1) Rosenberg, H. R., Culik, R. : 「Effect of α-lipoic acid on vitamin C and vitamin E deficiencies」 Arch. Biochem. Biophys., 80, 86-93 (1959)

2) Jorg, J. Metz, F., Scharafinsky, H. : 「Drug treatment of diabetic polyneuropathy with alpha-lipoic acid or vitamin B preparations. A clinical and neurophysiologic study」 Nervenartz., 59, 36-44 (1988)

3) Altenkirch, H., Stoltenburg-Didnger, H., Wagner, M., Herrman, J., Walter, G. : 「Effects of lipoic acid in hexaxarbon-induced neuropathy」 Neurotoxicol. Treat., 12, 619-622 (1990)

4) Prehn, J. H. M., Karkoutly, C., Nuglisch, J., Peruche, B., Krieglstein, J. : 「Dihydrolipoate reduces neuronal injury after cerebral ischemia」 J. Cer. Blood Flow Metabol., 12, 78-87 (1992)

酸化ストレスに対する防御機構

αリポ酸とは?

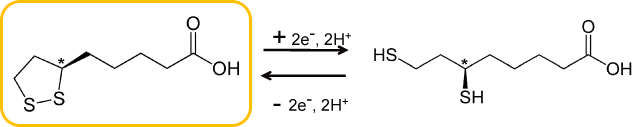

αリポ酸(ALA)は細胞内のミトコンドリア内に蛋白質に結合した形で存在し、エネルギー産生において重要な5つの補酵素(コエンザイム)の一つとして作用する物質である。αリポ酸はC6(*)炭素原子にキラル中心を持っており(図.1)、R(+)型とS(-)型の光学異性体が存在するが、R(+)-αリポ酸のみが補酵素として作用する。

R(+)-αリポ酸(RALA)とその還元体であるR(+)-ジヒドロリポ酸(R-DHLA)は、生体内で共役することによって、抗酸化活性を発現している。

αリポ酸の抗酸化力

5) Packer L., Kraemer L., Rimbach G.:「Molecular aspects of lipoic acid in the prevention of diabetes complications」 Nutrition , 17(10), 888-895 (2001)

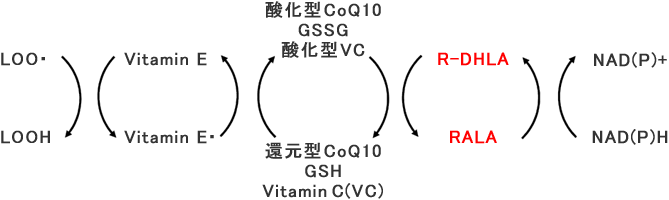

抗酸化ネットワーク

小西徹也、小久保晋、松郷誠一:「機能性生理活性物質リポ酸の化学と新素材としての可能性」日本食品新素材研究会誌、8(2)51-64 (2005)

酸化型グルタチオンの酸化還元電位 GSSG + 2e- → 2GSH: −0.24V

ユビキノンの酸化還元電位 (Eo') :+0.10V

リポ酸の酸化還元電位 ALA +2e- → DHLA : -0.32V

R-αリポ酸はそれ自身が強い抗酸化物質として働くと同時にその他の抗酸化物質を再生させることにより生体における恒常性を維持する役割を担っている

R(+)-αリポ酸の安定化

市販されているαリポ酸含有サプリメントや栄養補助食品にはR(+)型とS(-)型を等量ずつ含むラセミ体が使用されている。

ラセミ体と比較してR(+)型は安定性が低い(物理的な刺激によって水に不溶なポリマーが生成)

融点

・ラセミ体:60-62℃

・R(+)型:46-49℃

これまで、R(+)型の遊離酸を安定に配合したサプリメントや飲料などの食品の製造は困難であった。

→ R(+)-αリポ酸を安定化する方法の開発が求められている。

シクロデキストリン(CD)による包接安定化技術を用い、これまで課題であったR(+)-αリポ酸の安定化に成功した。

研究の目的

R(+)-αリポ酸は生体の酸化ストレスの原因となる活性酸素種やフリーラジカルに対して消去作用を発揮する。

αリポ酸のラジカル消去活性はこれまでに報告例があるが、包接安定化されたR(+)-αリポ酸の化学的挙動についてはほとんど知られていない。

↓

そこで、本研究では、環状のオリゴ糖である各種シクロデキストリン(CD)包接によって安定化されたR(+)-αリポ酸CD包接複合体(RALA-CD)の水への溶解性と抗酸化能を評価した。

実験-水への溶解性

手順

- イオン交換水に5mlにRALA-CD 25mg, 50mg, 75mg, 100mgを各々加える。

- 70℃の浴槽中で30分間撹拌しゆっくりと室温に戻す。

- 2.の懸濁液を0.2μmのフィルターで濾過する。

- 3.の濾液中に含まれるRALAの含有量をHPLCを用い測定する。

結果

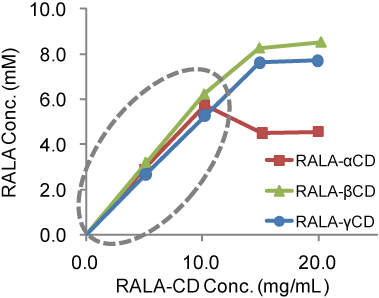

RALA-CDの添加量に従ってRALA濃度が直線的に増加する濃度範囲が確認された(図3)

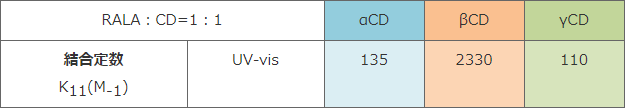

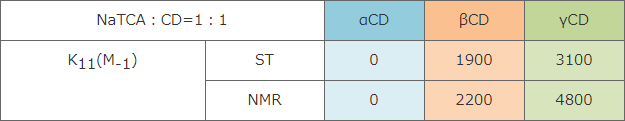

実験-結合定数

7) P.R. Cabrer et al. : 「Complexation of Bile Salts with α-, β- and γ-Cyclodextrins. Effects of the Cavity Size in the Complexation of Steroids.」

測定条件:λ=245nm, 温度T=25℃, pH7

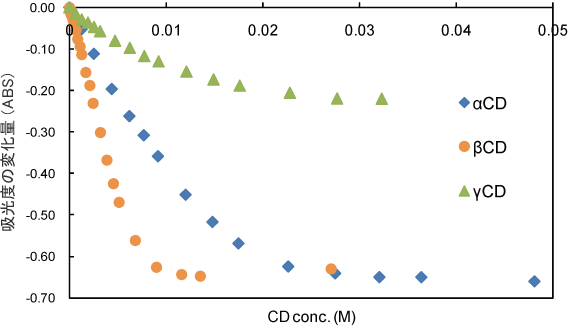

実験-ラジカル消去活性試験

手順

超純水に各CDを懸濁させ、エタノールに溶解させたDPPHラジカルと反応させてESRにてラジカル消去活性を測定した。

結果

本実験系において、各CDはDPPHラジカル消去活性を有しないことが確認された(図5)。

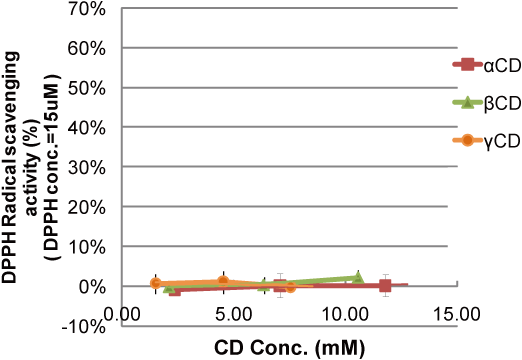

結果

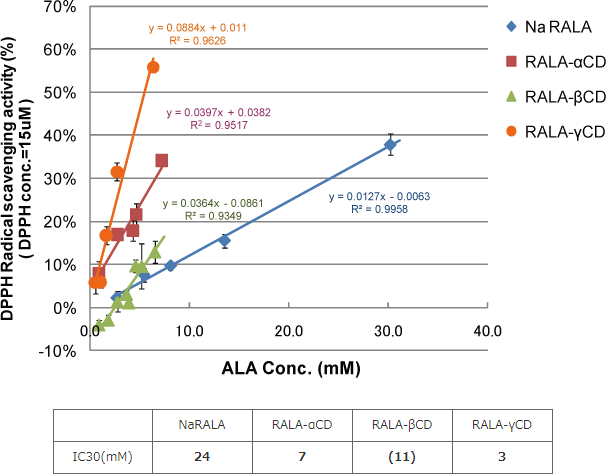

R(+)-αリポ酸ナトリウム塩(NaRALA)と比較してRALA-CDではDPPHラジカル消去活性が向上した(図6)。

まとめ

本実験系におけるR(+)-αリポ酸CD包接体のDPPHラジカル消去活性について、

- リポ酸単位濃度当たりのCD包接体のDPPHラジカル消去活性はNaRALAと比べて高い傾向を示した。また、IC30の順序はRALA-γ-CD > RALA-α-CD > RALA-β-CD >NaRALAであった。

→ リポ酸アニオンとCDとの結合定数の結果から、CD包接体では結合定数が小さいほど消去活性は高い傾向であった。また、NaTCAの結合定数と比較すると、リポ酸とα-CD及びγ-CDの結合は弱いことが分かった。これらのCD包接体では、腸管内において、リポ酸はCD包接から外れる可能性が示唆された。 - CD単体ではDPPHラジカル消去活性はほぼ0%であることが確かめられた。

→ CD包接体で未包接のNaRALAよりもDPPHラジカル消去活性が向上するのはCDの効果である可能性が示唆された。

今後、CD包接の効果について、異なるラジカル種を用いて実験を行う計画である。