生活習慣の認知症リスク(4)噛む習慣と糖尿病

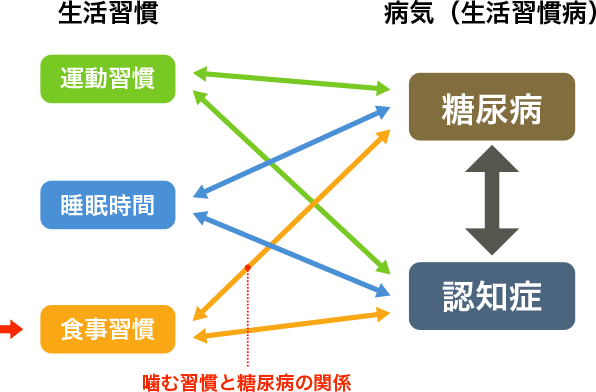

このシリーズでは、生活習慣病の中でも年々患者数が増加し、問題視されている糖尿病が認知症リスクも高めることに着目しています。そして、現代では糖尿病に限らず認知症も増加の一途を辿っており、生活習慣病の1つと捉えるべきであろうと考えられます。そして、前回から、その生活習慣の1つである食事習慣を見直しています。前回は、アルコールの摂取量でした。今回は、噛む習慣を取り上げます。

噛む習慣が健康にいいことは昔から知られていました。江戸時代の儒学者である貝原益軒は『日本歳時記』で、「(齢)という字に(歯)が入っているのは、人が健康を保って命をつなぐために噛むことが大事である。」と言っています。

最近では、食事のとき、十分に噛むことが生活習慣病の予防に役立つとの様々な研究報告があります。では、なぜ噛む習慣が必要か、以下に幾つかの研究報告を説明していきます。

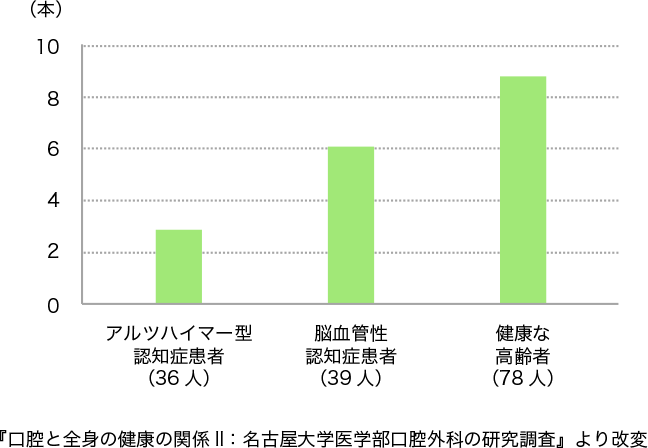

先ず一つ目の噛むことがいかに大事かを示す報告として、高齢者で残っている歯が少なくなるほど認知症リスクが高いという調査結果があります。(図2)歯根膜という歯とあごの骨を結び付けているコラーゲン繊維によって噛んだ感覚は脳に刺激を与え、脳を活性化するため、噛まなくなる、噛めなくなると、脳への刺激が減り、脳の働きも鈍くなるからだと考えられます。80歳で20本の歯を残す8020運動は、認知症予防のためでもあるのです。

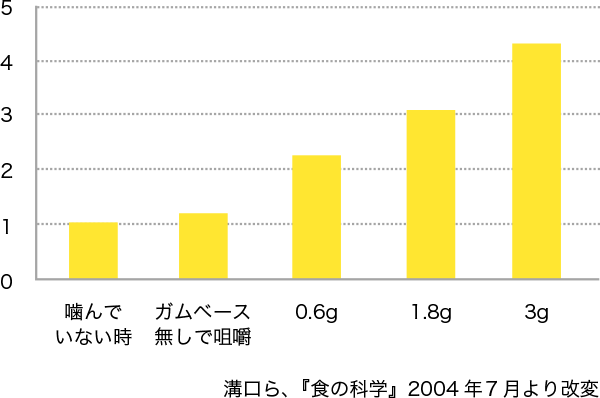

二つ目、それは、噛むことによって出る唾液です。図3に示すようにガムベースの量が多くなるにつれて唾液の量も多くなってきます。噛めば噛むほど唾液が出てくるからです。よく噛むと平常時の約4倍の唾液が出ます。(コラム参照)健康な状態では唾液分泌量も多いのですが、高齢になるとともに唾液分泌量は減少します。その結果、寝たきりの方は食事が喉を通過できなくなり、誤嚥性肺炎になる危険性があり、多くの方々が命を落とすこととなるのです。

誤嚥性肺炎だけではありません。唾液の中には実に様々な健康維持に有効な成分が含まれているのです。たとえば、唾液に含まれているムチンは食べ物を嚥下しやすくし、アミラーゼはデンプンを分解します。また、リゾチーム、ラクトフィリンといった抗菌作用物質は病原性の悪玉細菌の進入を防御します。さらに、唾液に含まれるペルオキシダーゼは高い活性酸素消去能を持つ抗酸化物質であり、口腔内に入る様々な活性酸素由来の毒性物質を排除しています。

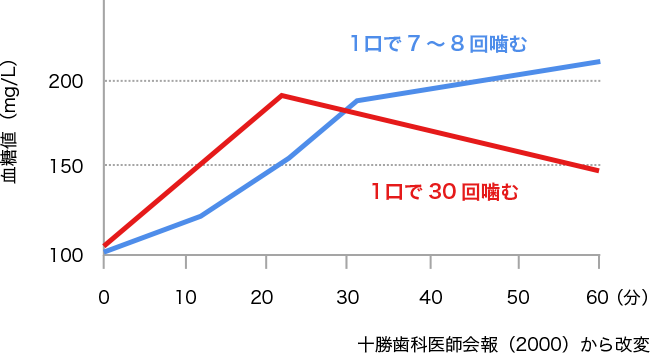

噛む回数を増やすと、血糖値の上昇を抑制することも判明しています。(図4)よく噛むと、脳視床下部からヒスタミンが分泌され、満腹中枢に働き、食事を抑制すると同時に、内臓脂肪の分解やエネルギー代謝を促進することも分っているのです。

以上、よく噛むことが糖尿病や認知症、その他、生活習慣病に如何に大事か、分っていただけたと思います。

食事でいつもよく噛むことに心がけましょう。チューイングガムを噛む習慣も体の健康、そして、心の健康の秘訣です。

コラム:スポーツ選手がガムを噛む理由

噛むと脳内に神経伝達物質であるセロトニンが分泌され緊張をやわらげてくれる。そういった理由から、勝負がかかって極度に緊張したときなどに、野球選手や短距離ランナーはガムを噛んで緊張を和らげている。ストレス状態に陥ったとき、アドレナリンやノルアドレナリンといったストレス物質の血中濃度が高まり、心拍数も増加するが、ガムを噛むと、正常値にもどることが明らかとなっている。

コラム:スポーツ選手がガムを噛む理由

噛むと脳内に神経伝達物質であるセロトニンが分泌され緊張をやわらげてくれる。そういった理由から、勝負がかかって極度に緊張したときなどに、野球選手や短距離ランナーはガムを噛んで緊張を和らげている。ストレス状態に陥ったとき、アドレナリンやノルアドレナリンといったストレス物質の血中濃度が高まり、心拍数も増加するが、ガムを噛むと、正常値にもどることが明らかとなっている。