アレルギー疾患予防のためのリーキーガット(腸管バリア機能障害)修復

今回は、食用乳化剤と腸管バリア機能とアレルギーに関連する論文を取り上げて紹介します。

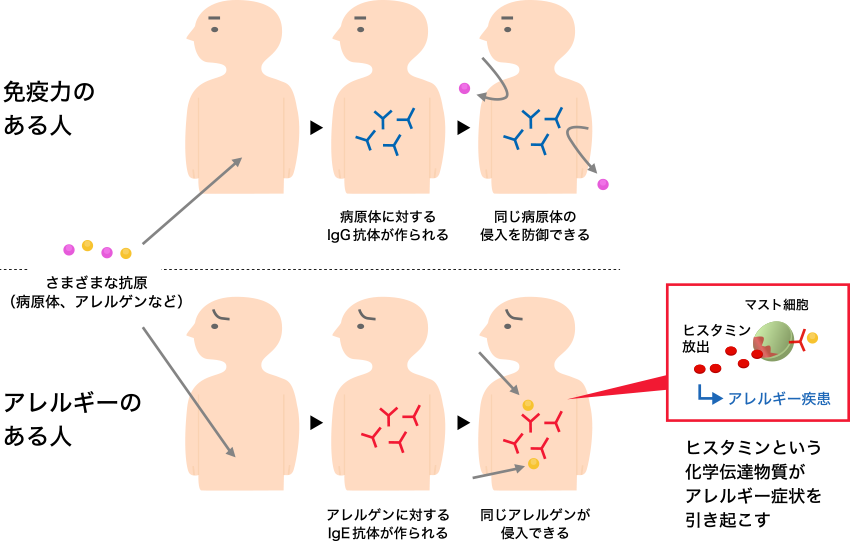

近年、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息など、さまざまなアレルギー症状を持つ人が増えています。これらのアレルギー疾患は以下の機構で発症します。

まず、アレルゲンが体に侵入した際に、そのアレルゲンに対するIgE抗体が作られます。アレルゲンはIgE抗体と肥満細胞とも呼ばれるマスト細胞にくっつくと、マスト細胞からヒスタミンなどのアレルギー誘発物質が放出されて、炎症を起こすわけです。一方、免疫力のしっかりとした人は病原性細菌やウイルスなどの病原体が侵入した際にIgG抗体が作られます。そして、この抗体によって同じ病原体の侵入を防御できるというものです。

日本人に免疫力が低下しアレルギーになりやすい人が多い理由には、①きれい好きによる自然免疫の発達の抑制、②様々な要因による腸内細菌叢の乱れ、③リーキーガットによるアレルゲン流入(特に乳幼児)などが挙げられます。

(日農医誌 63(6), 910-913, 2015.)

そして、この3つ目の理由のリーキーガットになる人が増えている原因に食用乳化剤を用いた食品が挙げられるのです。シュガー(スクロース)エステル(SE)など食用乳化剤のいくつかは腸管のバリア機能に障害を与え、アレルゲンの腸管膜透過性を上げることが以下の論文で報告されています。

Surfactants Enhance the Tight-Junction Pereability of Food Allergens in Human Intestinal Epithelial Caco-2 Cells(界面活性剤はアレルゲンの上皮Caco-2細胞のタイトジャンクション透過性を向上する)

Y. Mine et al., Int Arch Allergy Immunol 2003; 130:135-142

この報告では、食物アレルギーの原因の1つである卵アレルゲンであるオボムコイドの細胞膜の透過性に対するSEの影響について調べています。食物アレルギーは、特定の食べ物を食べた後に、皮膚、呼吸器、消化器、循環器、時には全身にアレルギー反応による症状が起こり、場合によっては生命の危険にさらされることもあります。

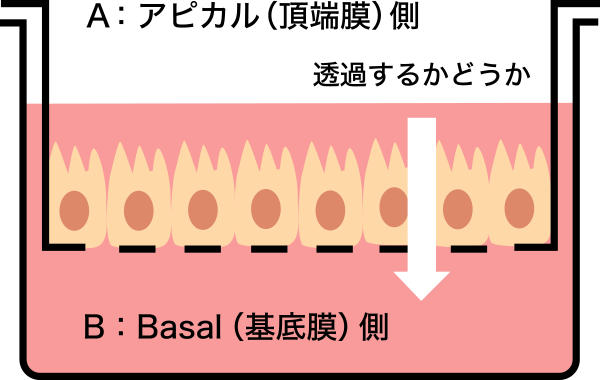

では、論文の内容です。消化管膜の透過性の検討には、ヒト結腸癌由来のCaco-2細胞を用いています。小腸の上皮細胞に似ていて単層の細胞層を形成するのでさまざまな薬物の消化管膜透過性のスクリーニングに有用です。

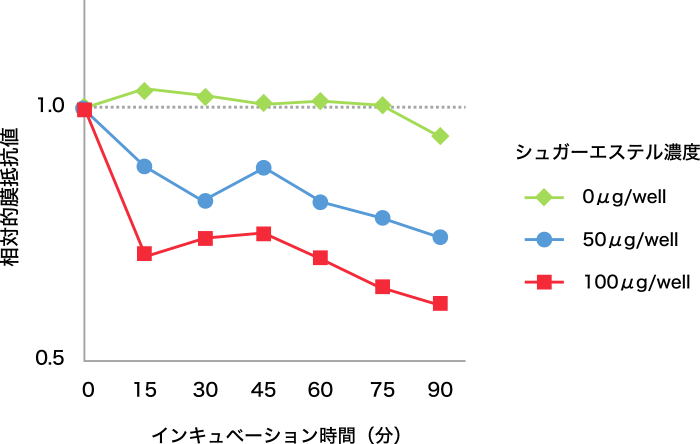

まず、シュガーエステル(SE)は濃度依存的に膜抵抗値を下げることを確認しました。この膜抵抗値が下がることは膜透過性が上がることを意味しますので、食品への高濃度のシュガーエステル(SE)の使用は様々な有害物質が体内に侵入してしまうリーキーガットになる可能性があることを示しています。

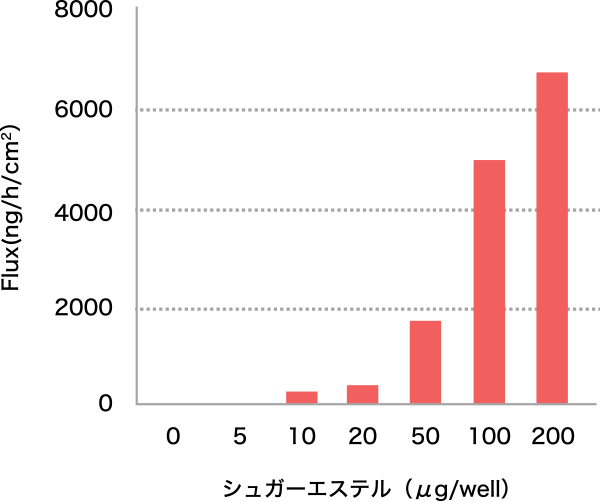

次に、シュガーエステルの濃度が上昇するにつれて卵アレルゲンのオボムコイドの膜透過量も増加することを確認しています。尚、オボムコイドの分子量は変わっておらず、細胞にあるペプチダーゼによって分解されることなく、透過したことが示されています。(SDS-PAGE分析)

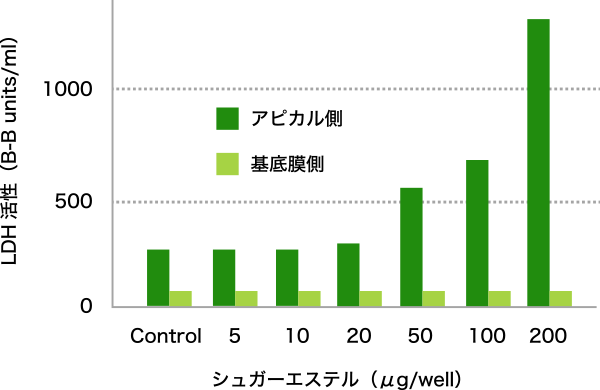

さらに、乳酸脱水素酵素(LDH)の放出量を調べています。LDHは細胞膜が破壊された際に細胞質から細胞外に放出されるため、細胞毒性を見る指標として用いられています。アピカル側にSEを添加した際、SEの濃度依存的にアピカル側にLDHが放出されていますので、SEによる細胞膜の破壊が確認されました。その一方で、オボムコイド自体はLDH活性に影響しないことも示されています。

SEなどの食用乳化剤は腸管バリア機能を低下させ(リーキーガットとし)、ウイルスや病原性細菌などの病原体やアレルゲンの体内への侵入を容易にしてしまいます。そこで、その腸管バリアを修復し、バリア機能性を高めるためには、プレバイオティックスが有用であり、そのプレバイオバイオテックスの中でも最も優れた物質がαオリゴ糖なのです。下記、URLをご確認ください。

研究成果:第94回 α-シクロデキストリン摂取による腸管バリア・免疫機能の向上

2004年にアレルギー性喘息の症状があった方がαオリゴ糖をダイエット目的で毎日摂取していたのですが、その方は喘息の症状がいつの間にか消えたことに気付きました。そしてその方から当社に『αオリゴ糖に抗アレルギー作用はないのですか?』との問い合わせがありました。

そこで、当社は株式会社総合健康開発研究所にアトピー性皮膚炎患者によるαオリゴ糖摂取試験を依頼しました。

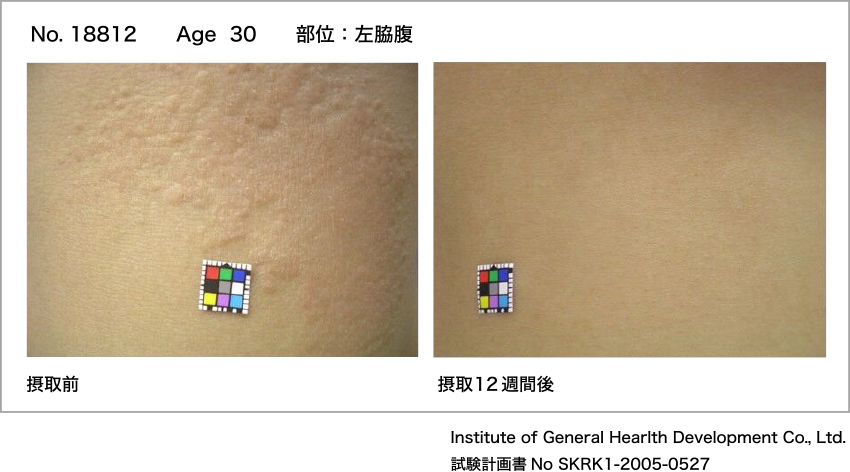

その試験方法は、試験期間中、被験者15名はα-CDを1回2.5g、1日2回、朝夜の食事と共に摂取する。一定期間ごと(摂取前、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後)に、医師により観察部位の診断を行う。観察部位は摂取前の診断時に医師によって決定し、デジタルカメラにて診断時ごとに撮影を行った、というものでした。

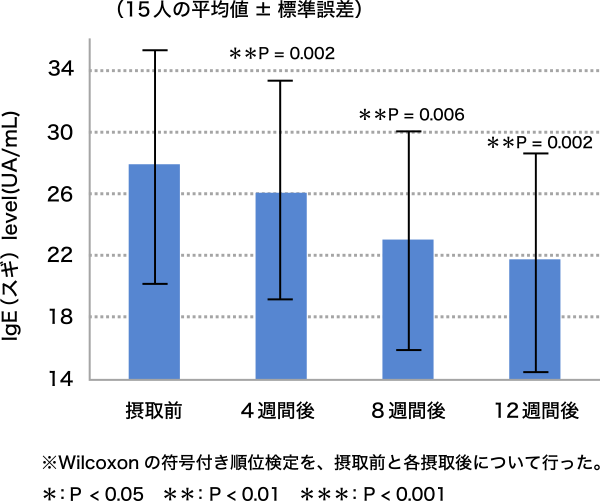

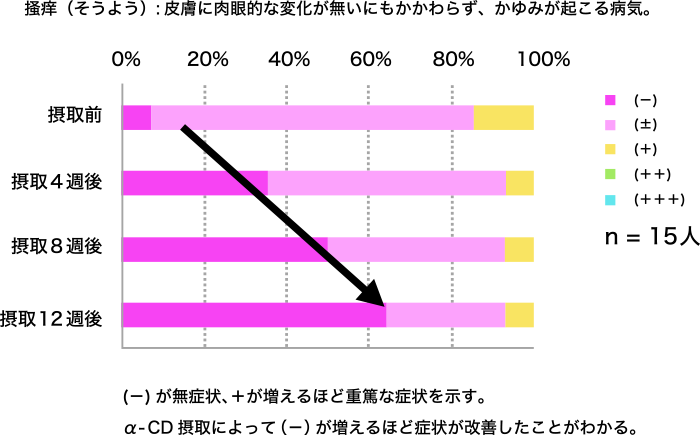

(実施期間:2005年6月24日~9月24日)この試験結果、血中の様々なIgE抗体は減少し、様々なアトピー性皮膚炎の症状が改善し、実際の皮膚の状態も15名全員が良好な状態になりました。そこで、ここでは、スギのIgE抗体が減少(図7)、かゆみ症状の消失(図8)、1名の皮膚の状態の写真(図9)を示します。

このように2005年にαオリゴ糖に抗アレルギー作用のあることが示されたのですが、当時、そのメカニズムを説明できませんでした。しかし、最近になって、1つの理由として腸管バリア機能の改善であることが分かってきたのでした。