糖尿病患者の認知症リスク(2)

前回の続きです。糖尿病患者の認知症リスクは、なぜ高いのでしょうか?

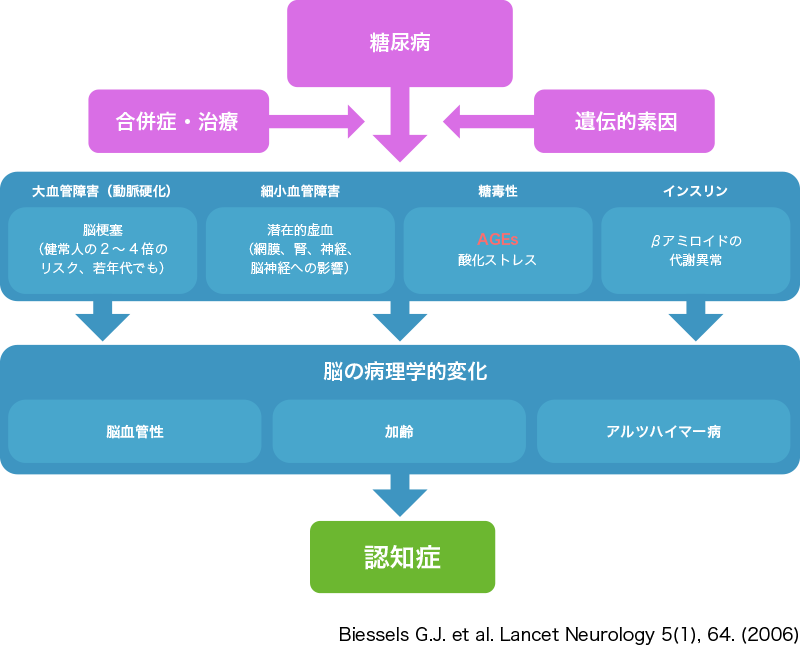

糖尿病患者の認知症発症メカニズムに関しては、前回取り上げましたBiesselsらの論文がありますので、図1を使って認知症発症メカニズムについて説明します。

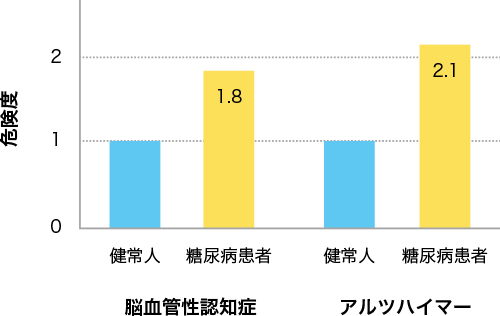

以前、認知症はアルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の2つのタイプに分けられると説明しています。

脳機能改善のための栄養素について(1) 総論からn-3不飽和脂肪酸の有効性序論

そして、2つのタイプの認知症、いずれの認知症に対しても、健常人に比べて糖尿病患者は約2倍の発症危険度があることが分かっています。

Biesselsらの提唱する認知症発症メカニズムでは、発症の4大原因として、“動脈硬化”、“細小血管障害”、“糖毒性”、“インスリン抵抗性”を挙げていますが、実は、この4大原因、2大原因ずつ、アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の原因となっているのです。

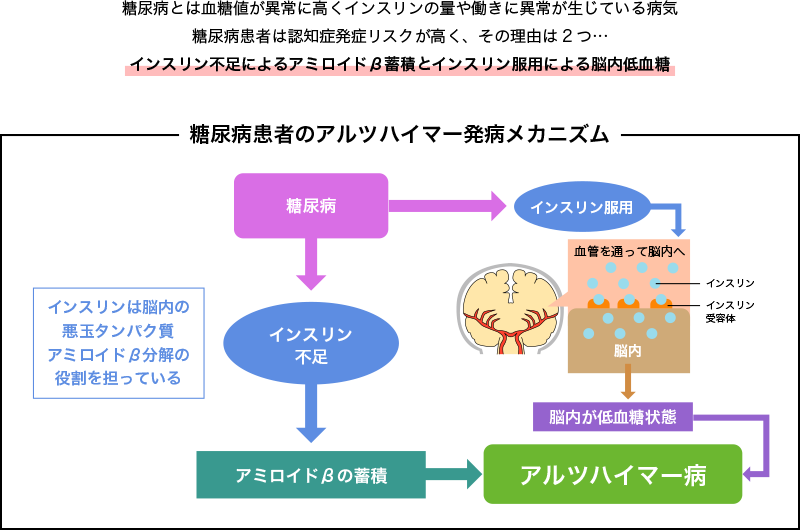

まず、2大原因の“糖毒性”と“インスリン抵抗性”が糖尿病に関連してアルツハイマー型認知症を発症する説明からはいります…。

糖毒性について…糖尿病で高血糖だと体内の過剰な糖がタンパクと結合する(糖化反応の)ために体内には糖化タンパクであるAGEs(終末糖化産物)が多くなります。このAGEsは強い毒性を持っていて、発がん性を持っており、老化を進める原因物質なのです。(AGEs:コラム参照)

インスリン抵抗性について…インスリンは、脳の糖のエネルギー変換を調整しているだけでなく、神経伝達にも関与しています。アルツハイマー病患者にインスリンとブドウ糖を適正量投与すると、記憶能力は一時的に改善することからも証明されています。もちろん、この記憶力改善は一時的なものではあり、根本的にはインスリン抵抗性を改善が必要です。インスリン分泌量を正常にする必要があります。インスリンが不足するとアミロイドβの蓄積を抑制することが報告されています。また、インスリンが投与されてインスリン過剰となっても、脳内が低血糖状態になり、アルツハイマー病の発症につながります。

一方の2大原因、“動脈硬化”と“細小血管障害”は、太い血管か、毛細血管などの細い血管かの違いでともに血管の障害であり、脳血管性認知症の原因です。

糖尿病の三大合併症である『糖尿病網膜症』『糖尿病腎症』『糖尿病神経障害』はいずれも細小血管障害で、心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化は大血管障害です。どちらも高血糖で血管が傷められることが原因なのです。

以上から、高い血糖値を正常にもどすことが出来れば、このような血管に係わる障害は回避できる。そして、アルツハイマー型認知症も回避できることになるわけです。

このように認知症は糖尿病の合併症といえるわけですが、認知症を回避するには糖尿病を回避・改善しなければなりません。そのためには、日頃から糖を過剰摂取しないように心がける必要があります。

次回は糖尿病予備軍・糖尿病患者に朗報、“スーパー難消化性デキストリン”であるα-シクロデキストリンについて、他の難消化性デキストリンの比較をしていきます。

コラム:AGEsについて

AGEsとはタンパクと糖が結合してできるAdvanced Glycation End productsの略。糖尿病患者の血清中に高濃度に発現する。AGEsは顕著な発癌イニシエーター(開始剤)となることが分かっている。つまり、糖尿病を発病すると癌を発病する可能性も高くなる。

AGEsは生体内だけでなく、生体外にも多く存在する。タンパクと糖が混在する食べ物を揚げる、焼く、焙るなどの調理中の加熱(120℃以上)により発生する。現在、ポテトチップスに含まれるAGEsであるアクリルアミドが発がん性物質として問題視されている。

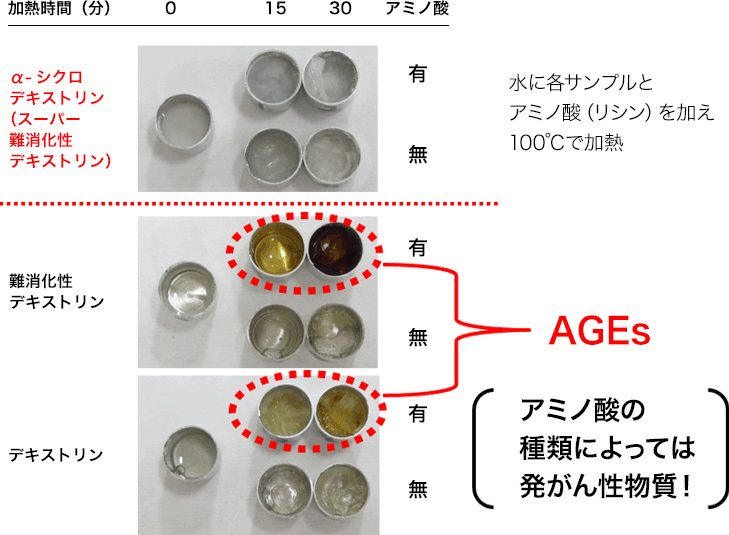

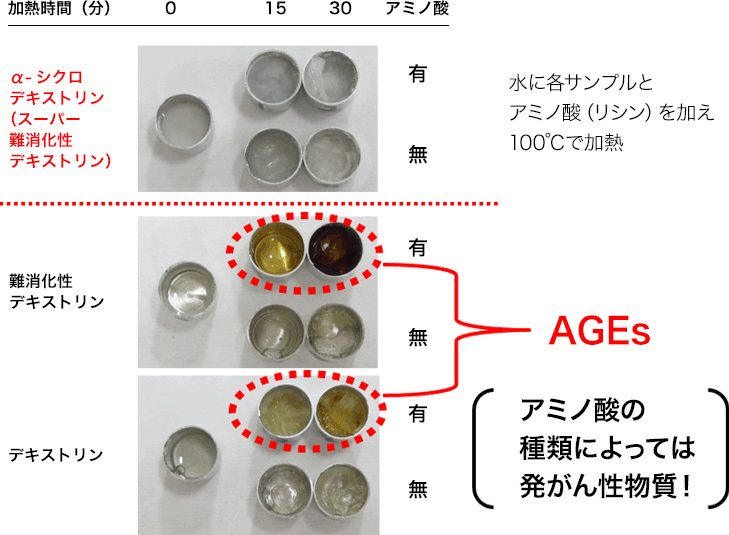

アクリルアミドの発生原因は食品中のアミノ酸であるアスパラギンとブドウ糖がメイラード反応という化学反応を起こして生成すると考えられている。加熱によって“おこげ”など食べ物が褐色になるのは、このタンパクやアミノ酸とブドウ糖によるこのメイラード反応が原因である。スーパー難消化性デキストリンであるα-シクロデキストリンはものの見事にこのメイラード反応による食べ物の褐色化(発がん性物質AGEsの発生)を抑える。

コラム:AGEsについて

AGEsとはタンパクと糖が結合してできるAdvanced Glycation End productsの略。糖尿病患者の血清中に高濃度に発現する。AGEsは顕著な発癌イニシエーター(開始剤)となることが分かっている。つまり、糖尿病を発病すると癌を発病する可能性も高くなる。

AGEsは生体内だけでなく、生体外にも多く存在する。タンパクと糖が混在する食べ物を揚げる、焼く、焙るなどの調理中の加熱(120℃以上)により発生する。現在、ポテトチップスに含まれるAGEsであるアクリルアミドが発がん性物質として問題視されている。

アクリルアミドの発生原因は食品中のアミノ酸であるアスパラギンとブドウ糖がメイラード反応という化学反応を起こして生成すると考えられている。加熱によって“おこげ”など食べ物が褐色になるのは、このタンパクやアミノ酸とブドウ糖によるこのメイラード反応が原因である。スーパー難消化性デキストリンであるα-シクロデキストリンはものの見事にこのメイラード反応による食べ物の褐色化(発がん性物質AGEsの発生)を抑える。