ニュージーランドのマヌカヘルス社が販売するプロポリスが縁で知り合うことに

2009年6月掲載(この記事の内容は取材当時の情報です。)

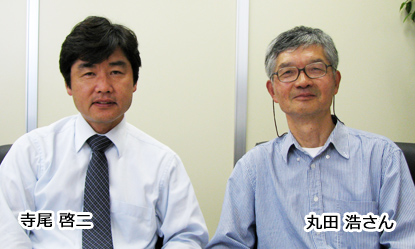

丸田 浩さん

NPO「NF CURE Japan」理事・薬学博士

'72年東京大学大学院薬学研究科で博士号取得。翌年渡米して以来、海外でがん研究に従事。米国のNIH(国立衛生研究所)、エール大学、カリフォルニア大学(UCSD)、及び独(当時、西独)のマックス・プランク研究所などに在籍後、'88年豪州のルードビッヒ国際がん研究所メルボルン支部に制がん剤開発部長として転勤。 '06年年同支部を退職し、独のハンブルグ大学付属病院(UKE)などで客員教授を務める。現在、豪州メルボルンでNPO「NF CURE Japan」のマネージャーに従事。主な著書に『癌との闘い』(共立出版)、『Tumor-Suppressing Viruses, Genes, and Drugs: Innovative Cancer Therapy Approaches』(Academic Press)、『GFF物語:ノーベル賞にきらめく蛍光クラゲ研究』('09年出版予定)など、主な訳書に『バーネット―メルボルンの生んだ天才』(学会出版センター)、『神の火を制御せよ-原爆をつくった人々』(径書房)などがある。趣味は登山、園芸、写真撮影など。

寺尾啓二

(株)シクロケム代表取締役 工学博士

'86年京都大学院工学研究科博士課程修了。京都大学工学博士号取得。専門は勇気合成化学。ドイツワッカーケミー社ミュンヘン本社、ワッカーケミカルズイーストアジア(株)勤務を経て、'02年(株)シクロケム設立、代表取締役に就任。東京農工大学客員教授、日本シクロデキストリン学会理事、日本シクロデキストリン工業副会長などを兼任。趣味はテニス。

海外での長い研究生活のスタートは米国のNIH(国立衛生研究所)から

寺尾:丸田先生は、東大で博士課程(薬学博士号取得)を修了後に渡米して以来、ずっと海外で研究生活を送られてきているわけですね。

丸田:博士課程を終了後、1年間は、水野伝一先生が主宰する「微生物薬品化学教室」に残って助手を務めました。毎年、当教室で博士号を取得した者のうちひとりは必ず助手を担当することになっていて、私の年は私ひとりだったものですから、自動的に決まってしまいました。

通常では、その後、海外出張ということで2~3年間、海外で研究に携わり、帰国後、新しい仕事に就くというのが決まりのコースになっていました。私は海外出張に出たまま日本に戻らずに、ずっと海外で研究を続けることを選んだわけです。

寺尾:最初は、どちらに行かれたのですか。

丸田:首都ワシントンに近い、メリーランド州ベセスダにある医学関係の国立研究センター、「NIH(National Institutes of Health:国立衛生研究所)」に入りました。ここに7年間在籍し、それからドイツ(当時、西ドイツ)のミュンヘンに行って「マックス・プランク研究所」で5年間過ごし、再びアメリカに戻って、エール大学やサンディエゴのカリフォルニア大学に所属しました。そしてその3~4年後に思い切って、豪州メルボルンの「ルードビッヒがん研究所」に転勤する決心をしました。ここに18年間在籍した後、2006年から現在まで、新しい研究グループで、独自の研究活動を行なっています。

NIHやマックス・プランク研究所では、それ以上長く在籍しようとすると、国籍を変えなければならなかったので、それが、移籍の大きな理由のひとつになっています。私の我がままなんですけど、日本国籍をもったままで、海外で研究したかったものですから。ルードビッヒがん研究所は、米国の原油タンカー王で知られるダニエル・ルードビッヒ氏が1973年に創立した国際的な民間の研究所なので、国籍は問われません。それで在籍年数に限度はありませんでした(笑)。

寺尾:NIHはあらゆる分野を網羅している大規模な研究所として世界的に有名ですけど、シクロデキストリンの数少ない著名な研究者のひとりとして知られるドクター・ピーター教授も、ここに在籍していました。

丸田:世界一大きなキャンパスで、当時、ポスドクだけでも1000人以上いましたし、何かやろうとすると、必ずといっていいほど、誰か研究者がいました。私は大学院の時代、免疫細胞の一種であるマクロファージ(貪食細胞)の研究に携わっていたのですが、この細胞は、貪食作用といって、バクテリアなど動いているものを食べるわけです。

そこで、NIHでは、アメーバを使って細胞運動のメカニズムを生化学的に新しく研究しようと考えていたら、そういうことに取り組んでいるところがちゃんとありました。これに端を発して、メルボルンに行くまでの約15年間は、主にアメーバを使って、筋収縮に関わるミオシンやアクチンの機能をコントロールするタンパクの生化学を研究することになりました。

寺尾:筋肉はミオシンとアクチンという2種類のタンパク線維が、相互に滑りあって収縮するしくみですね。

丸田:そのメカニズムとして、ミオシンが、アクチンの刺激によって、ATPを分解して得た化学エネルギーを運動エネルギーに変えることがわかっています。私の研究について簡単に紹介すると、元々の発端は、私の前任者トム・ポラード(その後、ハーバード大学の助教授に就任)が、土壌アメーバを使って、単頭のミオシンのATPase 活性をアクチンで活性化させるために必要な第3のタンパクを見つけたことに始まります。

哺乳類のミオシンは双頭なのですが、アメーバではそれ以外に単頭のミオシンを持ちます。要は、この第3のタンパクの正体を解明するという課題を与えられたのです。2~3年間は四苦八苦していましたが、最終的にはそれがミオシンの重鎖をリン酸化する珍しいタンパクキナーゼであることを発見しました。なお、同じ頃NIHの他のグループが、双頭のミオシンの軽鎖をリン酸化するのに必要なプロテンキナーゼを発見しています。

偶然の一致がきっかけで、豪州で働くことに 発がん遺伝子であるRASの研究へ移行

寺尾:ドイツに移ってからはどのような研究をなさったのですか。

丸田:1980年頃は遺伝子工学が脚光を浴び始めていて、 私も新しいものに関心があったものですから、ミオシンの遺伝学をやろうと思いました。ドイツのマックス・プランク研究所には、細胞性粘菌の生化学のオーソリティがいたので、ちょうどいいと思いました。細胞性粘菌はアメーバの状態の時期と、分化して植物的な多細胞の状態になる時期があり、半数体(染色体が一対の半分)なため、ミュータント(変異体) が容易に取れます。

そこで、この粘菌アメーバを使って、ミオシンやその他のアクチン結合タンパクに変異をかけて、その機能を遺伝学的に調べることにしました。さらに、正常な哺乳類細胞をウイルスでがん化させると、ミオシンやアクチンの形態が変わることが判明したので、がん化のメカニズムの解明に通ずるのではないかと期待して研究に取り組みました。しかし、これはトンネルのど真ん中で立ち往生を余儀なくされるカタチで頓挫してしまいました。当時は、発がん遺伝子や抗がん遺伝子の存在もまだ明らかになっていませんでしたから、やむを得なかったと思っています。

寺尾:アメリカに戻ってからは、大学に所属したということでしたね。

丸田:そうです。ここで、遺伝子学のテクノロジーを基礎からマスターしました。それはよかったのですが、教育者には向いていないようで、何といっても答案の採点が嫌いですし、研究費の申請書を書くのも苦手でして…(笑)。

寺尾:次にオーストラリアに行って、ここからはアメーバを離れて、研究の対象が大きく変わることになるわけですね。

丸田:1988年、豪州が建国200年祭を祝っている最中に、メルボルンに渡るとともに、研究テーマは、発がん遺伝子であるRASに移行します。メルボルンに行くことになったきっかけは、ハネムーンでした(笑)。妻はアメリカ人で、私と出会ったときはサンディエゴに住んでいましたが、以前メルボルンで14年間近く、数学の教師をしながら、女手ひとつで4人の子どもを立派に大学卒業まで育てあげた経歴をもちます。それで、彼女の子どもたちに初めて会うために、私はメルボルンをハネムーン先に選んだのです。

ちょうどその頃、『ネイチャー』にルードビッヒがん研究所のメルボルン支部がキナーゼの専門家の募集を掲載しているのを目にして、せっかく当地を訪ねるついでに、軽い気持ちで応募してみることにしました。当日のセミナー後、所長と雑談をしているうちに、彼がマクロファージの専門家であることがわかりました。所長室には食細胞の名付け親でもあるイリヤ・メチニコフの写真が飾ってあったのです。先にも述べたように、私は大学院でマクロファージの研究をしていましたし、またイリヤ・メチニコフは私が敬愛するポール・エーリッヒと共に、1908年にノーベル生理・医学賞を受賞しています。それを話すと、「意外な一致!」と、お互いに浅からぬ縁を感じて意気投合し、その日のうちに、一緒に研究を始めようということに決まってしまったのです。

寺尾:ちょっと調べてみたのですが、ポール・エーリッヒは血液学をはじめ、免疫学、化学療法の基礎を築くとともに、細菌学や医科学の分野で数多くの新技法を考案した研究者として知られているそうですね。結核菌やコレラ菌の発見者であるロベルト・コッホの研究室に招かれたこともあるということですが、梅毒の特効薬サルバルサンを発見したということで知っている人が多いかも知れません。

丸田:実はポール・エーリッヒは、私の人生航路を決めた人でもあります。高校時代、私が最も関心を持っていたのは、絵を描くことでした。両親は内心、絵では食べていけないのではと心配している様子でしたが、何もいいませんでしたし、プレッシャーをかけることもありませんでした。

そのころ、東京・神田の古本屋でたまたま手にしたのが、ポール・エーリッヒの伝記でした。その本には、彼が組織染色のエキスパートであり、いろいろな色素で組織を染色して病源体による感染状態を調べていたということが書いてありました。そして、梅毒菌に親和性をもつアニリン色素に有毒な砒酸を結合させて、「サルバルサン」という薬の開発に成功し、化学療法の父と呼ばれるようになりました。今からちょうど100年前の話です。「色素」の文字に、これだ! と閃きました。そこで、「がんに特異的な親和性を示す色素の誘導体から制がん剤を開発しよう」などと夢をふくまらせながら、芸大から東大へ志望校を変えたというわけです(笑)。

寺尾:そういう心境の変化があったのですね。ところで、ルードビッヒがん研究所の所長とのいきさつについて、奥さんの反応はどうだったのですか。

丸田:「メルボルンで仕事をしていいだろうか」と聞いたら、「OK」ということでした。そのときは、妻も後から来るという積りだったようですが、彼女は常春のサンディエゴの海で数マイル泳ぐのを日課にしており、メルボルンの冬の海は冷た過ぎ、結局「お互いに好きなところで好きなことをしよう」ということで、私はずっと単身赴任を続けることになりました。クリスマスや感謝祭、彼女の誕生日などはアメリカに戻ります。お互いに個性が強いですから、ある一定の距離をおいた結婚生活がかえって幸いしたようで、20年以上、いまも仲良く続いています(笑)。

寺尾:大人の余裕ですね(笑)。では、ルードビッヒがん研究で始まったRASの研究については、次回、詳しくお話いただきたいと思います。